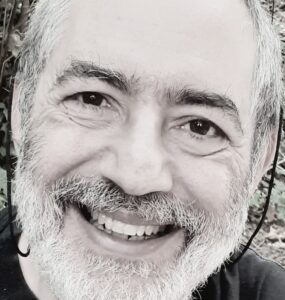

Valerio Di Stefano (1964) è scrittore, filologo, linguista, curatore di classici della letteratura italiana (si è occupato della poesia due-trecentesca di Compiuta Donzella, Folgóre da San Gimignano e Cenne de la Chitarra, nonché dell’ottocento italiano con volumi su Verga, Manzoni e Leopardi). Occasionalmente si diverte a fare il traduttore. Insomma, non sta mai fermo. Tra la sua produzione saggistica figurano Nato ai bordi di Wikipedia, La buona scuola, Il linguaggio della scuola, Il caso di Giovanna Boda, Il volto di Don Chisciotte, Droga!, Interferenze, “Del primato dei libri di carta sugli ebook“ (tradotto in cinese, spagnolo e portoghese), “Il caso editoriale di ‘Il mondo al contrario’ di Roberto Vannacci” e “De Profundis clamavi – La vita è corta ma larga” . Come narratore è autore di « La voce nel deserto », tradotto in inglese,« Malinverno », « Debito formativo », “Caldo!“ e del fortunato (a suo mal grado) racconto lungo « Nunc et in hora mortis nostrae ». Nella vita è padre di Adele Marie, e questo lo rende immensamente felice.

Le sue pubblicazioni sono diisponibili su: Amazon, Audible, Barnes and Noble, IBS-Feltrinelli, Hoepli, Kobo, Libraccio, Libreria Universitaria, Mondadori, Rizzoli, Storytel, Youcanprint.